2023年7月25日、世界WBC,WBOスーパーバンタム級2団体防衛戦、井上尚弥 vs スティーブン・フルトンの世紀の一戦が執り行われました。井上選手がクリーンで正々堂々とした戦いぶりながら大きな実力差を示し、誰の目にも明らかな圧勝劇でしたね。

ここでは試合を解剖するとともに、選手たちの試合前後の発言、有識者たちの予想や試合後の反応などをまとめています。

井上尚弥 vs スティーブン・フルトン 試合結果

結果は皆さん御存知の通り、挑戦者井上尚弥選手の8R TKO勝ちという結果に終わりました。

日本では井上選手の勝利予想、アメリカではフルトンの勝利予想が多く、まさに日米ボクシングの頂上決戦という様相を呈していましたが、我らが日本の大勝利となりました(笑)。

7Rまでの審判3人の公式ジャッジペーパーでも、69-64 , 68-65, 69-64 で3-0と井上選手が内容でも圧倒していましたね。

試合のデータをまとめているCompuboxのサイト”BOXINGSCENE”では、総パンチ数が井上379発に対してフルトン223発。ヒット数が井上114発(ヒット率30.1%)に対してフルトン47発(ヒット率21.1%)で約2.5倍のヒット数という結果が出ており、パンチのヒットという点でも大きな差が現れていました。

まさに井上選手の圧勝、完勝といってよいでしょう。

では、その試合内容はいかなるものだったのでしょうか。

井上vsフルトン 試合展開を追っていきましょう

素晴らしいボクシング技術を持つ両者の戦いは、序盤から最高の技術戦になるというのが大方の予想でした。実際にはどういう序盤戦となったのでしょうか。選手たちの試合前後の発言とともに、1~4Rの戦いを振り返ってみましょう。

序盤の両選手の戦略

『足をとめて戦えば、フルトンも戦わざるを得ない。

そこからプレスをかけるが、かけ過ぎては足を使われてしまう。

ジャブの差し合いをして、そこで勝つ。

そういう展開になるだろうと思っていた。』 (井上選手、試合翌日会見にて)

足を使われるとは、サークルされてしまう、という意味です。

サークルされるとは、ボクシング用語で相手が自分の左右に回り込みこと。

これをされると、相手は自分が攻撃できない位置に移動し、相手からは攻撃できる状況となります。

たとえば、相手が正面にいれば攻撃は当たりますけど、側面にいたら攻撃やりにくくなるし、背面側にいたら絶対攻撃は当たらないですよね。

そういう位置取りをされると、相手の一方的な試合展開となってしまうんです。

相手から距離を取って戦うアウトボクサーは通常、遠距離からのジャブと出入りのスピードを得意としており、相手の攻撃が届かない距離からスピードを活かして自分の攻撃だけが当たる位置に入って攻撃をし、すぐにそこから逃れる。

サークルはその戦術の一環で使われる動きで、アウトボクサーの常套手段なのです。

では、足を使われるとサークルされてしまう、とはどういうことなのでしょうか。

図解して説明してみましょう。

アウトボクサーの常套手段 サークルとは?

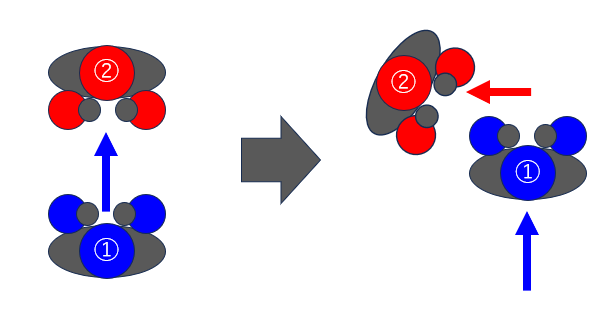

サークルを図解してみます

相手にパンチを当てようと前進してきた相手(①)に対して、直角に右に動く(②)と、相手から見て左真横に自分が位置取ることになります。

つまり、少しだけ右に移動するだけで相手の右手のパンチが当たらない真横の位置に回り込むことができるんです。

アウトボクサーは追われると相手の左に回り込もうとしますが、それは相手の前進する動きを利用しタイミングよく左へ動くことで、効率よく回り込むことができます。

これが、サークルが有効とされるメカニズムです。

つまり、アウトボクサーに対して追うとサークルされてしまって結果的に相手に楽をさせてしまう、ということなんですね。

では今回の戦いでは、井上選手はどう対処したのでしょうか。

井上選手の発言を引用すると、足を止めて戦うことで、足を使わせなかった、つまりサークルさせなかったということです。

敢えて追わないことで、サークルさせなかったことになります。

これは、どういうことなのでしょうか。相手が追ってこようがこまいが、相手の左に回り込むサークルは有効なんじゃないか?と思いますよね。

確かに、サークル自体は有効なのです。

ですが、その難易度と消費する体力が変わってくるのです。

どういうことか、図解して説明します。

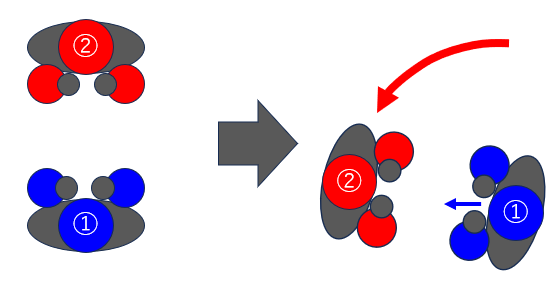

追われない場合のサークル図解

もし追ってこない相手に対してサークルをしようとすれば、相手の左へ回り込むために大きく円弧を描く必要が出てきます。

さきほどの相手が出てこない場合と比べると、移動距離に大きく差があることが分かると思います。

一方、相手は体の向きを右に変えるだけで、サークルによる死角への回り込みを無効化することができるのです。

敢えて追わずに戦うと体力を温存できるため、アウトボクサーに対して有利に働くのです。

それでもアウトボクサーが勝つ理由

これだけを見るとサークルをする相手に対して、追わずに待つというのが有効な対抗策であるように思えます。

しかし、実際には前後の出入りと遠距離からのジャブ、サークルし続ける体力を持ち合わせていることによって、アウトボクサーが全ラウンドをポイントを確保しながら駆け抜け、判定で勝利を収める展開に終わることが多いのです。

それを避けるため、相手は前進して強いパンチを入れてアウトボクサーにダメージを与え、有効にサークルさせまいとします。

アウトボクサーの力量が上回る場合は、その隙を利用してサークルしてポイントを奪う、という泥沼の螺旋に巻き込まれていくことになるのです。

井上選手はフルトンのアウトボクシングに対してどのような策を用意したのか

井上選手は、敢えてフルトンを追いませんでした。

中央でどっしりと腰を落ち着けたのです。

フルトンは井上選手の周りをサークルしようとすれば、井上の周りを文字通り円周上に動き回る必要が出てきます。

一方で井上選手はあまり足を動かさない。

もしフルトンがサークルを続ければ、二人の運動量には大きな差が生まれ、後半勝負を見据えたときに大きなハンディキャプとなります。

井上選手の強力な攻撃力を抑え続けるため、後半まで充分な体力を温存したかったフルトンにとっては、早々に難しい判断を強いられる事となりました。

しかし、足を止めての打ち合いにフルトンが勝利し、ポイントを先に奪うことができれば、井上選手がフルトンを追う必要が出てきます。

フルトンは自分がわざわざサークルせずとも、自分が得意とする遠距離での打ち合いに勝利すればよかったのです。

そこで、フルトンは井上選手の攻撃を封じるために、ある秘策を用意しました。

フルトンの秘策

『賢くスマートに戦う。

勝利以外は受け付けない。』

(フルトン、計量全日会見より)

『フルトンのスタイルなら賢く戦うしかない。

フルトンよりどう賢く戦うか。

頭脳戦になると思います。』

(井上尚弥、公開練習会見より)

フルトンが恐れたのは、遠距離からの井上選手の出入りと強力なパンチ力でした。

井上選手のスピードは圧倒的です。

リーチで優位に立つフルトンですが、井上選手のスピードの前にはリーチ差はあまり意味が無いと考える有識者も多くいました。

さらに、そのスピードに乗って遠距離から踏み込んで強力なパンチを打ち込んでくるのです。

この攻撃を抑え込むことがフルトンにとっては主題となっていたのです。

そこで、フルトンはスタンスを広くとり、井上選手の左足の前に自分の左足を置く、という秘策を取りました。

通常は右利き同士の構えは左足を前に出し、お互いの親指が内側に向くような形でスタンスを取り合って前後に動くため、相手の左足を踏んでしまうことは稀です。

フルトンは左足を斜めに踏み出し、井上選手の左足の前に出すことで、井上選手の踏み込みの邪魔をしようとしたのです。

フルトンは序盤、この足を大きく左へ押し出す極端に広いスタンスを取り、井上選手の飛込みからの強打を封じようとしました。

これがフルトンが試合前に「賢く戦う」と言ったことの答えだったのでしょう。

しかし、井上選手のコメントはフルトンがやってくることを見抜いたうえで、さらにその上を行くと言っているようで、フルトンからすれば不気味ですよね。

このとき、フルトンは井上のコメントに違和感を感じて自分の戦略が間違っているかもしれないと疑問に思うべきだったのかもしれません・・・

序盤戦はどちらが制したのか

井上選手のアウトボクサー対策とフルトンの秘策、どちらが功を奏したのでしょうか。

結果は、井上選手が序盤の戦いでフルトンを圧倒する展開となりました。

なんと井上選手はフルトンが通常よく使うスタイルであるフィリーシェル(左手をL字にして斜めに構えるスタイル、通称L字ガード)を取り、ボディ、顔面に幾度となく鋭いジャブを浴びせ、ときに大きく踏み込んでダメージブローを狙いました。

一方のフルトンは井上選手の強打を恐れたばかりか、極端に広いスタンスをとったが故に鋭い踏み込みは鳴りを潜めました。

序盤の流れは、ここで決したと言って良いでしょう。

鋭い踏み込みを出せないフルトン選手は、井上選手と遠い距離で撃ち合いましたが、絶妙な距離感で鋭いジャブを繰り出す井上選手に一方的に打ち続けられる展開となったのです。

父の井上真吾トレーナーは戦後、思っていたよりもジャブの差し合いで優位に立てた、と仰っていましたが、もともと井上陣営にはジャブ勝負で必ず優位に立てるという自信があったのでしょう。

最初からフルトンが足を使ってきたとしても、それでもポイントを取れるという見込みがあったのではないでしょうか。

だからこその、足を止めて無理に追わない、正々堂々とジャブの差し合いでポイントを取る、という戦術を選んだのだと思います。

フルトンが足を使い始めた3、4Rにおいても井上選手の優位は揺るがなかったことがそれを裏付けている。

この序盤の優位がこの戦いの趨勢を決定づけました。

中盤に向けて、大きな布石が打たれたのです。

フルトンは、自らの最大のストロングポイントである遠距離でのジャブの差し合いで絶対にポイントを与えてはならなかったのです。

それはアウトボクサーの生命線であり、ポイントの源泉です。

さらにパワーを持たないフルトンにとって、一発逆転の可能性は低い。

序盤のジャブの差し合いで敗北したことで、試合の大きな趨勢は井上選手につき、その流れに抗えずフルトンは敗北へと導かれるように吸い込まれていくことになりました。

もう一つ、この攻防には意味があったと思います。

足を止めて正面に立つことで、前後の出入りの戦いになったということです。

井上選手が最も得意とするのは、中間距離での前後の出入り。

足を止めてサークルを封じることで、自身の得意分野にフルトンを引きずり込んだのです。

完全に井上の戦略勝ちだったと言えるでしょう。

フルトンの左足を相手の左足の前に斜めに押し出す秘策は、明らかな井上対策でしたが、これは功を奏しませんでした。

井上選手の勢いは衰えなかったばかりか、フルトン自身の出入りのスピードを抑える結果となってしまったのです。

さらに賢く戦うことをテーマに挙げた井上選手は、もう一つ中盤以降の展開に向けて布石を打っていました。

中盤の展開

相手が中盤から距離感に慣れてきたのでは?という質問に対してーー

『慣れてきたというか、自分がペースを落としたというか。

前半、1~4Rは絶対取らせないという気持ちでやっていた。

中盤からはフルトンが出てこなきゃいけない展開を作りたかった。

中盤以降はペースを落としてフルトンに合わせて戦おうと思ったので、

見てる人からはそういうイメージになったのかと思います。

戦う前からどちらの距離で戦うかは重視してずっとトレーニングしてきた。

今日のポイントはそこだと思います」

(井上選手、試合翌日会見にて)

フルトンの戦術変更

5R以降、フルトンがスタンスを狭く変えてフットワークを軽快に使うようになりました。

序盤にジャブの差し合いでポイントを奪われたフルトンは、生命線であるジャブでの打ち合いに勝利しポイントを奪い返すため、相手のストロングポイントを抑える秘策をかなぐり捨て、自らのストロングポイントを強調する戦いに切り替えたのです。

そこからフルトンはいくつか効果的なパンチを当てたり、少し大振りになった井上選手の攻撃を捌く場面が増え、フルトンの戦術変更は功を奏したように見えたのです。

井上選手の思惑

一方の井上選手ですが、実は井上選手の考えはフルトンのはるか斜め上をいっていました。

序盤4Rを全て取りきった井上選手は、フルトンがポイントを取るために前へ出てこざるを得なくなると考えていました。

その通り、フルトン選手はポイントを奪い返すために積極的に打って出てくるようになりました。

まさに井上選手の予想通りの展開となったのです。

フルトンからしてみれば、後半勝負を見据えて中盤4Rのうち3Rはポイントがほしい。

そのためには明確な攻撃の意思を示して明確なポイントを取る必要があります。

ですから、既にアウトボクシングでやりこめられてしまったフルトンにとっては、可能な限り被弾を抑えながら勇気を持って前進することでしかポイントを得る方法は残されていなかったのです。

そこまで読み切ったうえで、井上選手は敢えてペースを落としたといいます。

具体的に何をどのように落としたのかは筆者のような素人には分かりませんでしたが、おそらくは出入りのスピードやパンチの精度を落としたり、予備動作やパンチの軌道をわざと大きくしたのでしょう。

そうすることでフルトンが井上選手の攻撃をしのぎ、相手にパンチが当たると誤認識させました。

さらにフルトンの攻撃的な姿勢を誘発しながらも、全体的な攻防は自らの管理下に置き、一方的にポイントは取らせないようにしたのです。

なんという策士でしょうか。

世紀の一戦で、この冷静な試合運び・・・彼は頭脳こそがモンスターなんですよね。

中盤からはKOを狙うためにビッグパンチを当てる小さな布石を散りばめる作業に入りました。

井上選手の試合運びに落とし穴はなかったか?

井上選手はペース配分のため、このような捨てラウンドをわざと作る、ということをすることがあります。

敢えて雑な時間帯を設け、相手の隙を作り出すとともに体力の回復を期すのです。

ドネア1でも同じように7,8,9Rを捨てラウンドとして設定しましたが、かの戦いではドネアの強烈な右カウンターを浴び、人生初の大ピンチを招いていました。

今回の試合でも5,7Rにフルトンの右を不用意に浴びる場面がありました。

フルトンはパワーがないため、少々抜いても戦況をひっくり返せない、と読んでの措置なのでしょうが、万が一というものもあります。

せめて、捨てラウンド数は2Rまでにされてはどうか?とは思うのですが・・・

そして結末は突然に

判定勝ちも視野に入れていたのか?という質問に対しーー

『判定でもというのは頭にはありましたけど、やっぱり倒したい気持ちがあった。

少しフルトンのペースも落ちてきたので、ちょっとプレスをかけていこうかと思った矢先に、

練習を重ねていた、これは必ず当たるだろうというあのパンチが当たった。

突破口としての左ボディジャブはすごく練習していたパンチ。

前半は単発で、フルトンも落ちてきて自分も距離感に慣れてきたところで

右ストレートに繋げることは考えて組み立てていた。』

(井上選手、試合翌日会見にて)

8Rに突如、終末が訪れました。

試合を決める決定打は、序盤から散々当ててきたボディジャブが布石となったのです。

フルトンがボディを意識し一瞬、体をくの字にして腹にガードを下げさせられたところに、空いた顔面にコンパクトで超速の右ストレートが炸裂して勝負あり。

それは、井上選手の最短距離を撃ち抜く、速射砲のような右でした。

必ず当たると戦前から言っていたコンビネーションは、まさにコレのことだったのでしょう。

完成度の非常に高いコンビネーションで惚れ惚れしますよね。

しかも、実際に当ててしまうのですから、本当にすごいです。

井上選手は他にもそのようなパターンが2,3つほどあったと語っていましたが、試合前から準備していたものと、試合中に閃いたものとがあったような口ぶりでした。

おやっ?というパンチはいくつかありましたが、それらがどういうパンチだったのかは結局語られずじまいでした。

8Rのダウンシーンはどのようにして導かれたのか?

8Rのダウンシーンは、井上選手の中間距離からのボディジャブが引き金となりました。

この一つ前のラウンド、7Rではフルトンが攻勢を見せていくつかのクリーンヒットを繰り出し、井上選手に対して優位に立ってみせました。

が、それは井上選手が敢えてそのような形を作り上げた、というのは前述の通りです。

8Rではフルトンが前ラウンドで攻め疲れたのか、フットワークは重く、井上選手のパンチに対する反応も鈍くなっていました。

ついに、井上選手がフルトンを仕留める状況が仕上がったと言えます。

井上選手は、ここで1Rから何度も何度も見せてきたボディジャブを執拗に当てていきます。

何度もボディジャブを喰らったフルトンがボディを嫌い、意識が腹に移った瞬間でした。

ついに、あのコンビネーションが炸裂したのです。

布石となったボディジャブですが、これを井上選手は序盤から明らかに重要視して何度もフルトンに打ち込んできました。

そして、それを可能にしたのが、井上選手のフィリーシェル(前述のL字ガードスタイル)でした。

ボディジャブを打つには、いったん腰を下げ、腕を下げながら、後ろ足で前に踏み込みながらジャブを繰り出す必要があります。

腕を下げる動きが必須となるのですが、フィリーシェルであれば既に左腕が下に下がっているため、ボディージャブが非常に打ちやすくなるのです。

フィリーシェルは守備重視のスタイルで、メイウェザーが好んで使ったスタイルとして有名です。

井上選手は、この守備的なスタイルでジリジリとフルトンへプレッシャーをかけ、ボディへと意識を集中させていったのです。

8Rの左フックはあの動物を彷彿とさせた

8Rの最初のダウンシーン、ワンツーからの追撃の左フックは、井上選手の野性味あふれる見事な一撃でした。

あれは普通は当たらない一撃です。

なぜなら、大チャンスの到来に浮足立って力んだりしてしまう場面ですし、右ストレートを喰らって腰が落ち頭の位置が流動的になっている相手に、遠い位置からピンポイントで撃ち抜くのは相当のパンチの当て勘が必要だからです。

もちろん、その前のボディジャブでグラついたフルトンに正確にヒットさせた右ストレートにも言えることなんですけどね。

たたらを踏むフルトンを追い、左手を大きく伸ばし両足で飛びながら、薙ぎ払うように放ったフックは芸術作品のような完成度でした。

さらに、あのフックを見た瞬間に私の脳裏に浮かんだのは、以前ネットで見たインドで象の上に乗っている人に驚異的な跳躍で飛びかかっている、野生の虎の動画でした。

井上選手の身体能力、瞬発力は虎のそれを彷彿とさせます。

モンスターと呼ばれる彼ですが、その動きはしなやかかつ美しく、最強の狩猟動物であるネコ科のそれ。

↓実際の映像です。象の上って2~3mくらいあるはずですけど、虎の跳躍力ってほんとすごいですね。最後のサブリミナルも恐怖ですので、ご注意ください(笑)

試合後の各選手の態度

『フルトンには最後までシカトされていた。

こっちは「もういいや」って(笑)。

何が気に食わなかったのかな。

(フルトンがベルトを持ち帰ると)

まぁそんな人たちなのかな。

(試合中足を踏まれたことについて)

踏まれると集中力が1回切れるんですよ。

つま先にグッと来ていたので、わざとでしょう。

ディフェンスはうまかったですよ。

あそこまでの技術で対抗してくる選手がいなかったので。

本当にいい経験だった』

(井上選手、試合翌日会見にて)

『負けてがっかりしているけど、気分は悪くない。

井上は素晴らしく強い選手で、今日は彼の日で彼が勝った。

気分が悪くないというのは、自分は何があろうがチャンピオンだから。

成人した大人だから人の前で頭を下げたりとかしない。

すごくがっかりはしている。

ボディのジャブが見えなかったが、パワーというよりタイミングだった。

相手についてサプライズがあったとは思わなかった。』

(フルトン、試合直後の会見にて)

試合前に井上選手のテーピングの巻き方やグローブの重量に文句をつけたフルトン陣営、試合中に足を踏んだり、試合後に礼を尽くさなかったり、あまり紳士的とは言えない振る舞いが続いていたようです。

普段は紳士的な井上選手、そのような試合の舞台裏をぶっちゃけちゃうとか、まだ腹が立っていた部分があったんでしょうね(笑)

フルトンは試合に負けた後も自分の負けや相手の強さを正面から認めたくないという気持ちがあるのか、少し負け惜しみというか、まだ自分がチャンピオンだとか、少し血迷ったような発言がありました。

フルトン自身、初めての挫折といってもいい完全敗北だったのでしょうから、同情するところはありますが・・・

しかし試合結果は一方的な井上選手ペースだったのです。

これを完敗だと認められなければ、フルトン選手の今後のボクシング人生はあまり明るくない、と言わざるを得ません。

著名人たちの試合前後の予想と感想

世界が注目する井上選手対フルトンの戦いは、多くの著名人たちが予想を繰り広げていました。

そこで、彼らの予想がどのようなものだったか、見ていきましょう。

井上選手の圧勝を予想し、早くから発信していた有識者が2人いました。

一人は、元2階級制覇王者で数多くの名王者たちと激戦を繰り広げ、2017年に引退したティモシー・ブラッドリー氏。

もう一人は、こちらも元2階級制覇王者で素晴らしい実力と好戦的なスタイル、ビッグマウスなどで絶大な人気を誇った、畑山隆則氏です。

二人の予想を見てみましょう。

『おそらくこの闘いでフルトンは“桁違い”という物が、この世に存在する事を知るだろう。

イノウエのパワー、技術、反射のスピード、そしてカウンターが毎秒のように付きまとう。

そして、彼のようなレベルの選手は早々容易くは弱らない。

イノウエは全てのパンチが的確で、それでいて速く、鋭い。

だから正面にいるだけで相手は精神的にすり減らされるんだ。

もちろんフルトンにもイノウエを攻めるチャンスはある。

でも、彼に大きなダメージを効かせるほどのパワーや

インサイドワークに少し欠けていると思う。

とにかくイノウエのパワー、正確性、ボクシングIQにフルトンは対処しきれず、

後半戦でKOされるかもしれない。』

(ティモシー・ブラッドリー、3月25日のTV番組にて)

『井上選手が「負ける」って言ってる人はいないんだけど、

「苦戦する」って言ってる人はいて、何を根拠に言ってるのか分かんないわけ。

フルトンは統一チャンピオンなんだから、強いチャンピオンであることは

間違いないと思うんですね。

チャンピオンの中でも、グレードなチャンピオンだと思う。

けど、スーパーチャンピオンじゃない。

井上選手はスーパーチャンピオン。

「あの域」ではないんですよ。

圧倒的に井上選手が有利よ』

(畑山隆則、youtubeぶっちゃけチャンネルにて)

ブラッドリーと畑山氏はさすがの予想的中でしたね。

ブラッドリーは、あの伝説のマニー・パッキャオとの対戦がある、名チャンピオンです。

別の動画では、自身をフルトンと同タイプの選手であると評価したうえで、体格に劣るパッキャオの信じられない爆発力の前に何もさせてもらえなかった経験から、パッキャオと井上を同格視し、フルトンが何もさせてもらえずに負ける、と予想していました。

実際にそのような試合結果になりましたね。

畑山氏も同様の予想でした。

おそらくは、ご自身がプレッシャーを相手に与えながら戦うスタイルでしたので、井上選手と考え方も似ているために、予想が良く当たるのではないでしょうか。

井上尚弥というボクサーは、畑山氏自身のスタイルに更なる見切りとパワー、スピードを加わえたような選手という評価があります。

井上選手がどういうボクシングを展開するのか、それを抑え込む力がフルトンにあるのか、ない場合はどうフルトンが戦い、どのように井上選手が追い込んでいくのか、というような試合展開予想を畑山氏はしているため、的確な予想になるんじゃないか、と思っています。

両氏の予想は、井上選手の予想をするにあたって、今後も大いに参考にしたいと思います。

他にも井上との対戦経験がある現WBAバンタム級チャンピオンのジェイソン・マロニーも同じような予想で井上の圧勝を予想。

KOラウンドまでも当てて見せて、話題となっていますよね。

他にも、木村隼人さんや竹原慎二さんなどがYoutubeで井上選手の圧勝予想の配信をしていました。

彼らの予想がなぜ当たったかというと、井上選手の常識はずれな異常なほどの強さを知っている、というところが要因だと思います。

彼の強さの前には、いかなるボクシングの常識も通用しない。

リーチ、体格、ファイトスタイル、スピード、パワー全ての常識が、です。

これまでも、ボクシングの常識を全て覆して井上は勝利を積み重ねてきました。

これは、本当に驚くべきことであり、彼の実績の中で最も評価されるべき点であるように思います。

一方、フルトン有利と予想したのは、多くがフルトン選手と近い立場の人たちでした。

フルトンと同門のジャロン・エニスやそのトレーナー、シャクール・スティーブンソン、またアメリカのメディアなどです。

また、一部の日本のボクシングメディアや、ボクシング通と言われる人たち、元選手たちなども、フルトン有利を推していたように思います。

なぜ、彼らの予想が外れたのでしょうか。

フルトン有利、勝利を予想したアメリカ人達、日本のボクシングファン達、元ボクシング選手達は、彼らに見る目がなかったわけではなく、単にボクシングの常識に囚われているだけなのです。

井上選手とフルトンの体格差を数字で見て、両選手のボクシングスタイルの相性など、表面的な情報を単純に比較し、その本質を見ようとしなかった。

ただそれだけのことなのです。

井上選手のボクシングを実際に映像でみて、何がすごいのかを分析してみましょう。

彼のパワー、スピード、IQ、すべてがボクシングの常識にあてはまるかどうかを。

体格に優れ、多少アウトボクシングが上手なフルトンに、彼を止める力があったかどうかを。

公平な目で、映像で比較してみれば、自ずと答えは出るのではないか、と思います。

面白かったのは、「タンク(戦車)」の異名を持つ、ガーボンタ・デービス選手の予想です。

歯に衣着せぬ正直な発言でヒール(悪役)として絶大な人気を誇る彼は、このように発言していました。

『井上はまさにモンスター。圧倒的。

井上とフルトンがどっちが勝つかは・・・フルトンだよ。

なぜかって?フルトンは同郷だから』

つまり、実力は圧倒的に井上選手が上だが、予想はフルトン勝利。

その理由は、同国だから(笑)ということでした。

こういう見た目によらず空気を読めるところ、タンクってほんと面白いですよね。

アシヤタガラスの予想は当たったのか?

私アシヤタガラスも、事前に井上vsフルトン戦の予想をさせていただきました。

予想は、井上選手の圧倒的勝利。序盤KOもありうる、としました。

さすがに序盤KOはありませんでしたが、フルトンを圧倒してのKO勝利ということで、予想がバッチリ的中したと思っています。(鼻が高いです笑)

どういう試合展開を予想していたかというと、

1Rはジャブの差し合い。

2Rで井上選手がパンチを見切り、完全に差が出る。

3Rでまずいと思ったフルトンが距離を詰めて接近戦勝負し、返り討ちにあう。

4Rでフルトンがパニックに陥いって亀のようにガードを固める。

5Rでなすすべなくなったフルトンが不用意に左を出したところに、右クロスカウンターか左フックが炸裂して終了。

こんな予想をしていました。

しかし思えばフルトンはインファイトで戦う能力はあるものの、自分からインファイトを仕掛けたことはなく、能動的にその選択肢を選ぶはずがありませんでした。

また、井上選手が敢えて休憩し相手のスキを引き出すようにして戦うラウンドを3つほど設ける、ということは改めて参考となりました。

今後の予想に大いに参考としたいと思っています。

では、自分が予想した、こういう展開があるだろう、と思っていた状況が実際にあったのか、どのような結末になったのか、を見ていきましょう。

フルトンは序盤がジャブを出せず、中盤はジャブを出すことが出来た。

私の予想は、序盤はジャブ勝負となり、そこで井上が上回ることで、中盤に差し掛かるとフルトンはジャブが出せなくなる、と読んでいましたが、逆になりました。

それは、井上選手の仕掛けによって序盤こそジャブが出せなくなり、中盤は井上選手がペースをわざと落としたことでジャブを出す余地が生まれました。

全ては井上選手の掌の上で転がされており、私もまんまとその戦略に丸め込まれてしまいました。

接近戦にはならなかった

私の予想では、ボクシングでやり込められたフルトンが必ずクリンチを多用するようになる、とみていましたが、あまりそのような状況は生まれませんでした。

ただし、もちろん局面で接近戦となることはありました。

序盤、偶然に近い形でクリンチになった場面では、井上選手がフルトンの後頭部やボディを叩き、クリンチでの危険性を示すことでフルトンの接近を予防することに成功しました。

また、ホールドされた腕を強引に引き抜いて瞬時に距離を作り、すかさずフックを叩き込む、という芸当も見せていた。

あれでは、そう簡単にクリンチをするという選択肢は選べなかったでしょう。

距離が近くなると、得意のショートの左がフルトンの側頭部をとらえる場面もあったが、1回だけだったように思います。

2〜3回は空を切っていたように思いました。

接近戦でも井上選手が圧倒し、フルトンに深刻なダメージを与えると見ていましたが、井上選手が接近戦で脅威を示したことで、フルトンが警戒し接近戦での攻防はほとんど行われませんでした。

フルトンはパニックには陥らなかった

私の予想では、フルトンは4Rあたりでできることがなくなり、パニックに陥ると見ていました。

しかし5R以降、劣勢だったフルトンが攻勢に出たことで、パニックに陥ることはありませんでした。

しかし、それは単に井上選手がKOを早めるために撒いていた餌だったのです。

フルトンは自分のボクシングを取り戻しつつあったときに、井上選手が一瞬で仕留め切ったことで、パニックに陥るような状態にまでは至りませんでした。

もし、あのままアウトボクシングで井上選手が上回り続ければ、フルトンはパニックに陥っていたのではないか、と思っています。

そういうフルトンを、ちょっと見てみたかった、というのはありますね。(性悪な私)

フルトンは井上チャンピオンにとって過去最強の相手だったのか?

戦後、井上選手はフルトンのことを”Sバンタム最強”と言いましたが、”過去最強の相手”とは言いませんでした。

さらには、”上手かった”とは言いましたが、”強かった”とは言いませんでした。

過去、井上選手は強かった選手としてノニト・ドネア、田口良一選手の名前を挙げています。

また、ヤバいと感じた選手としてエマヌエル・ロドリゲスの名を挙げています。

この3名に共通するのは、井上選手の強打を恐れずに前進し、井上選手相手にKOで勝とうとした、という点です。

全員がそのミッションを遂行できず、井上選手に敗れたわけですが、彼らとの全4戦のうち、判定決着が2戦となっています。

そういう彼らを称し、井上選手は強かった、もしくは、ヤバい相手だった、と言っています。

フルトンは、彼らとは一線を画すボクサーではないか、と私は考えています。

少なくとも、井上選手はフルトンに対して脅威をおぼえず、強いと感じることはなかったのではないでしょうか。

だから彼は、フルトンのことを”強かった”とは表現していないのです。

井上選手にとって、過去最強の相手は間違いなくノニト・ドネアでしょう。

次が、エマヌエル・ロドリゲス。田口良一。

その次にフルトンかJ・モロニー、という順番ではないか、と思っています。

井上尚弥に勝つためには何が必要なのか?

今回のフルトン戦でわかったことは、井上選手に勝てる選手が遂にいなくなってしまった、ということです。

戦前、井上選手の強さに疑問符をつける人たちが揃って言ったことに、”井上は黒人アウトボクサーと対戦したことがない”ということでした。

ボクシング界で圧倒的な実力を誇り、大きな勢力圏を形成しているのが、”黒人アウトボクサー”です。

彼らは、強敵と対戦すると、長い手足・スピード・パンチを貰わないディフェンス力でポイントを奪い、判定勝ちすることを目指します。

井上選手も、そのような黒人アウトボクサーに対しては自慢の強打が活かせず判定負けするのではないか、と考える人たちが一定数いたわけです。

しかし、ふたを開けてみれば、井上選手が一流黒人アウトボクサーをアウトボクシングで圧倒する結果になりました。

唯一、井上選手に対して黒星をつける可能性があった、フルトンですら。

近い階級の選手たちを見渡しても、今の井上選手に勝てる選手がいるとは思えないのです。

いったい、誰が井上選手に勝てるというのでしょうか。

井上選手が持つ2つの究極の能力とは

私が考える、井上選手が持つ他の選手とは違う能力は、以下の2つです。

・パンチの見切り

・上体がぶれない高速ステップワーク

この二つの能力があるために、井上選手は試合の序盤に相手のリーチ、パンチの強さを見切り、相手のパンチが当たらない距離から自分の攻撃だけが当たる場所に移動して一方的に攻撃することを可能にしています。

今回のフルトン戦、井上選手は1Rの中頃には既にフルトンのパンチを見切ってしまっていました。

相手のパンチに大きく距離をとることもブロックすることもなく、微動だにせずパンチを寸でのところで躱していることから、それが分かります。

なぜそれが1R早々にできたかというと、フルトンのパンチに井上選手にダメージを与えるほどの脅威がなかったからです。

もしフルトンがパンチに力を籠めていれば、井上選手ももっと慎重に戦い見切りに時間をかけていたのでしょう。

前述のエマヌエル・ロドリゲス戦、井上選手は脅威を与えてきたロドリゲスのパンチを完全に見切る前に勝負がついてしまいましたが、本来はもっと長引く試合だったように思います。

ノニト・ドネアとの初戦は、ドネアの上手さが上回り先に強打を当てたことで、井上選手にアクシデントが生じて戦術を変えさせられる羽目になりました。

井上選手に勝つための方法

井上選手に勝つには、この2つの能力を封じるしかありません。

それができなければ、井上選手の得意な場所で一方的に殴られ続ける未来が待っています。

まず、彼の見切りの能力ですが、これを無効化するには、井上選手が脅威に感じるパンチを放ち続ける必要があります。

単なるパワーパンチを打つという方法もありますが、パワーを持たない選手でも実現可能なカウンターを取るという方法があります。

それを現実にやった選手は、ノニト・ドネアとエマヌエル・ロドリゲスの2人でしたが、彼らが井上戦勝利に最も近づいた選手たちだったでしょう。

さらにステップワークを封じる方法ですが、これはありません。

フルトンは左足を前に出す方法で井上選手のステップワークを封じるという方法に出ましたが、敢え無く失敗してしまいました。

井上選手のステップワークを封じる、というか、単純に井上選手を上回るステップワークを持つ必要があるということです。

私が知る限り、この2つのミッションを遂行できる選手は、全盛期のワシル・ロマチェンコとマニー・パッキャオの2人以外に思い当たりません。

井上選手はそれに加えて圧倒的なパワー、柔軟に相手に対応する戦術適応能力、的確なカウンター能力、打たれ強さも全て兼ね備えています。

現役で彼に勝てる選手がいようとは思えません・・・少々の体格差も全く問題にせず、各階級の王者たち相手に圧倒的な勝利を積み重ね続けていくと思っています。

井上チャンピオンの今後の軌跡について

井上選手の次戦は、WBA,IBF王座を持つマーロン・タパレスとの統一戦が有力視されています。

当人同士もやる気満々で、フルトン戦後のリング上で二人が対面し、次戦での激突を約束しました。

井上選手が所属する大橋ボクシングジム、会長の大橋秀行氏も、WBA,IBF王座を持つマーロン・タパレスとの4団体統一戦年内開催に向けて交渉開始する、と述べられました。

井上選手の2階級にまたがっての4団体統一に向けて、ファンの期待は高まる一方です。

その一方で、井上選手の父でトレーナーを務められている井上真吾氏は、まだまだ上を見据える井上選手に対して、”もういいんじゃない?”とおっしゃっていました。

冗談半分での発言だと周囲は受け取っていたようですが、かねてから息子の体を心配している真吾さん。

ケガで思うような試合ができない尚弥選手に対し、自らが理想とするボクシングができないのであれば自分はトレーナーから降りる、と試合中におっしゃったとも言われている真吾トレーナーの心中を察すれば、大切な息子の健康を何よりも重んじる父としての責任感が強いのではないでしょうか。

もっと強い相手と戦いたいという尚弥選手の意向と板挟みにあって、絞り出したのが、”もういいんじゃない?”という言葉だったと思えば、何とも言えない複雑な気持ちになります。

自分の息子を出世の道具のように使う父トレーナーが多いボクシング界ですが、真吾さんからはそのような汚い部分は一切見えてきませんよね。

井上兄弟と真吾さんの関係には、他の親子ボクサーには見られない強い絆があるように思います。

今後の対戦相手候補一覧

タパレス戦で4団体を統一した後は、どのような選手たちを相手にしていくのでしょうか。

現在のスーパーバンタム級では、あまり有力な対戦相手が残っていないのが正直なところです。

フルトンと激戦を繰り広げたブランドン・フィゲロアはフェザー級に昇級していますし、有力な対戦相手として挙げられていたライース・アリームはサム・グッドマンに敗れたことで商品価値を落としてしまいました。

井上選手とも個人的に因縁がある、ルイス・ネリやジョンリエル・カシメロといった選手たちの名前が挙げられていますが、正直井上選手の相手が務まるとは思えないのです。

フェザー級では、前述のブランドン・フィゲロア、五輪2連覇のロベイシー・ラミレス、イギリスのベテランであるリー・ウッド、ジョシュ・ワーリントンといった名の通った選手たちが揃っています。

彼らを一人ずつ倒していくのが、今後の井上選手の展望となっていくものと思われます。

大橋ジムの今後の戦略

ボクシングファンの中では、「井上はアメリカで試合をしない、本場のアメリカに出向いて試合をするべきだ」、という声が根強くあるようです。

これも、「ボクシングの本場はアメリカである」、という常識に囚われた考えなのではないでしょうか。

確かにボクシングの本場はアメリカですが、それは”中重量級に限って”、の話なのではないでしょうか。

軽量級はアメリカでの人気は皆無に等しく、例えば全盛期のノニト・ドネアでさえ、ラスベガスでメインを張ることができなかった程でした。

世界王者の数を見ても、軽量級はアメリカは少なく、人気の低さが数字に現れています。

唯一の例外がパッキャオですが、彼はフライ級から最終的にはスーパーウェルター級まで増量したことにより中量級の世界に参戦し、アメリカで人気を得ることができました。

ボクシングファンが言う、「本場」とは何か、と考えると、それは世間の注目度のことではないでしょうか。

例えば、ドネアがモンティエルを左フック一発で沈めた衝撃的な試合で、ドネアがアメリカでいかにセンセーショナルな戦いをしていたとしても、アメリカでは大きな話題にはなりませんでした。

それが軽量級での試合だったからです。

一方で、アジアではどうだったでしょうか。

ドネアの勝利は自国のフィリピンは勿論、日本でもボクシングファンの間で大きな話題となり、モンティエルを長谷川穂積戦で知った者たち(私もその口です)からすると、大きなセンセーションとともにドネアの勝利を知ることとなりましたよね。

なぜそのようになったかというと、アジアが軽量級の本場だから、なのではないでしょうか。

つまり、軽量級の本場はアメリカではなく、既にフィリピンや日本にあったのです。

軽量級の世界王者を排出してきたのは、主にフィリピン、日本、メキシコなどです。

メキシコには大きな市場はなく、自ずと隣国のアメリカに吸収される形となるため、残るはフィリピンと日本となり、経済的に裕福な日本が消去法的に最大の本場となりうるのです。

さらに日本にはK-1やプロレスなど、格闘技の興業についてもノウハウが有ります。

そこに目をつけているのが大橋会長で、日本の最大のプロモータである帝拳ジムを窓口に、日本を1大軽量級のメッカとすべく、井上選手を筆頭に盛り上げようとしていると思われます。

実際に井上選手の試合は日本でスムーズに執り行われる傾向にあります。

ファイトマネーも数億円が飛び交い、ついにフルトン戦に至っては両者合わせて10億円の大台に乗るまでに至りました。

井上選手に負けじと他の選手たちが奮闘し、魅力的な試合を繰り広げれば、日本のボクシング市場は未だかつてないほどの広がりを見せることでしょう。

私としては、パフォーマンスではなく試合内容で見せるような試合を期待したい。

私がボクシングを見るのは、パフォーマンスが面白いからではなく、ボクシングの試合、技術が面白いからです。

パフォーマンスはRIZINやBreakingDownでお腹いっぱいです。

淡々と試合を行い、試合の中でこそ魅せる。

そんな井上選手のような選手がこれから多く発掘されていくことを願っています。

寺地拳四朗は充分にその役割を果たしてくれると思いますが、彼もいい年齢になってきました。

続く勢力としては重岡選手や中谷潤人選手が挙げられますが、重岡選手はプロモーターが・・・

早く試合内容に重きを置く興業に身を寄せてほしいと思っています。

今回の試合のテーマを最後に振り返ってみた

今回の試合のテーマは、恐怖を支配できるか、というところだったように思います。

フルトンは井上選手の強打の前に恐怖し、リスクを取って果実を得ることを先送りしました。

さらに、そうするであろうことを井上選手に読み切られ、先回りされたフルトンに勝ち目はありませんでした。

もし仮にフルトンが恐怖を振り払い、リスクを恐れずに井上へ先に深刻なダメージを与えるために前進していれば、展開は大きく変わっただろうと思われます。

井上が慎重にならざるを得ず、井上がサークルさせられる展開になっていたはずです。

しかし実際にはそうはなりませんでした。

パワー不足のフルトンがその戦術を取ったとしても、井上選手は打ち返し玉砕した可能性が高かったと思いますが、展開を大きく変えて試合の中で勝機を見出すことは出来たかもしれません。

今後の井上選手との戦いでも、この恐怖に打ち勝つというテーマが付いて回ります。

恐怖に打ち勝つ選手が現れた時こそ、井上選手が苦戦する戦いとなるのではないでしょうか。

まとめ

いかがだったでしょうか。

長々と持論を語らせていただきましたが(笑)、それほど今回の井上選手の戦いはセンセーショナルなものでした。

次戦は年内開催に向けて交渉中のようですが、今から本当に楽しみですね。

コメント